A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la désertification, la communauté Valeur de l’eau pour l’Italie de la Maison européenne – Ambrosetti met en lumière les 12 régions qui connaissent déjà aujourd’hui un stress hydrique élevé.

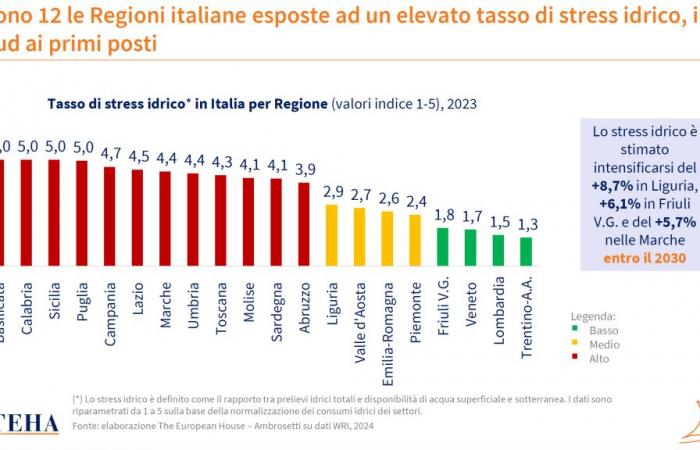

La Basilique, la Calabre, la Sicile et les Pouilles sont globalement les plus exposées, suivies dans l’ordre par la Campanie, le Latium, les Marches et l’Ombrie, la Toscane, le Molise, la Sardaigne et les Abruzzes. Mais les classements évoluent. En effet, les experts estiment que d’ici 2030 le stress hydrique va encore s’intensifier dans certaines régions italiennes, avec une augmentation de 8,7 % en Ligurie, de 6,1 % dans le Frioul-Vénétie Julienne et de 5,7 % dans les Marches.

L’Observatoire Anbi sur les ressources en eau rappelle également qu’environ 70 % de la surface de la Sicile présente un degré de vulnérabilité environnementale moyen-élevé ; suivi du Molise (58 %), des Pouilles (57 %) et de la Basilicate (55 %). Six régions (Sardaigne, Marches, Émilie-Romagne, Ombrie, Abruzzes et Campanie) ont un pourcentage de territoire menacé de désertification, compris entre 30 et 50 %, tandis que 7 autres (Calabre, Toscane, Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Lombardie, Vénétie) et Piémont) se situent entre 10% et 25%.

Il suffit de noter que ce n’est qu’en 2022, lorsque s’est produite la phase de sécheresse la plus intense depuis au moins deux siècles – mais les estimations vont jusqu’à 500 ans – que l’eau perdue par l’Italie «est égale à celle nécessaire pour irriguer environ 641 000 hectares de terres, une superficie correspondant à toute la surface agricole du Latium. En outre, cela équivaut à l’eau consommée chaque année par plus de 14 millions de personnes, c’est-à-dire les habitants de la Lombardie et du Piémont”, explique Ambrosetti.

La crise climatique actuelle placera de plus en plus de pays confrontés à des difficultés similaires. Les données d’Ispra mises à jour jusqu’en 2023 montrent que la disponibilité de l’eau s’est arrêtée à 112,4 milliards de mètres cubes (par rapport à des précipitations totales de 279,1 milliards de m3), soit -18% par rapport à la moyenne de la période 1951-2023. Comme le montrent toujours les données d’Ispra, au cours des trente dernières années climatologiques 1991-2020, la disponibilité de l’eau a déjà diminué de 20% par rapport à la période 1921-1950, et – estime l’initiative Italie pour le climat dirigée par Edo Ronchi -, sans aucun changement bien sûr d’ici 2100 on pourrait atteindre -40% avec des pointes à -90% au Sud.

Cela signifie-t-il qu’il ne pleuvra presque plus ? Bien sûr que non. Les scénarios pour le pays ne montrent qu’une réduction modérée des précipitations, qui seront cependant de plus en plus concentrées dans le temps et dans l’espace, favorisant une alternance d’inondations et de sécheresses.

C’est plutôt la disponibilité de l’eau qui est en crise, car avec l’augmentation progressive des températures, l’évapotranspiration – c’est-à-dire la combinaison de la transpiration de la végétation et de l’évaporation – augmente également et l’eau qui reste pour alimenter les aquifères, les rivières et les réservoirs diminue donc.

«La situation de l’eau en Italie – commente Valerio De Molli, PDG d’Ambrosetti – nécessite une action immédiate et concertée. Il est important de moderniser et de rendre plus efficaces nos infrastructures hydrauliques, d’optimiser la collecte et le stockage de l’eau, en activant les 20 % de volumes potentiellement exploitables déjà présents dans les grands barrages italiens. Ce n’est que grâce à une approche intégrée et visionnaire, qui doit également être portée par les citoyens, que nous pourrons garantir la sécurité hydrique de notre pays et la prospérité des générations futures.

Dans cette perspective, Ambrosetti estime par exemple que dans les barrages italiens existants, il existe une capacité de réservoir inexploitée de 6,2 milliards de mètres cubes d’eau. Mais les réservoirs, déjà existants ou en projet, ne suffisent pas.

Il faut agir sur plusieurs fronts en privilégiant les solutions fondées sur la nature (SNB), par exemple en renaturalisant les rivières et le réseau des eaux de surface, ou en créant des « villes éponges » et des zones d’infiltration forestière pour recharger les aquifères, sans oublier que les les anciens aqueducs italiens – 60% sont en service depuis plus de 30 ans – perdent plus de 40% des ressources en eau qu’ils transportent, également en raison de faibles investissements dans le service de l’eau au niveau national.

Ce n’est pas un hasard si une région à risque comme la Toscane suit simultanément plusieurs de ces lignes d’action et a réussi à acquérir 300 millions d’euros de ressources du Pnrr à consacrer à des travaux d’infrastructure susceptibles d’augmenter la résilience hydrique de la région. territoire.